Clin d'œil souriant 😉

Amis curieux et passionnés de l'orgue !

Régulièrement alimentée, cette rubrique vous réserve des SURPRISES.

Insolites, elles ont été dénichées dans les domaines les plus variés

dont l'orgue est le trait d'union, pour votre bonheur.

Vous aurez le plaisir de lire en cliquant sur le numéro correspondant :

• 16. Passacaille et Fugue de J. S. Bach. De l'orgue au mimodrame

• 15. Que d'orgues ! Que d'Orgues ! La démesure du baron de l'Espée et l'orgue du Sacré-Cœur

• 14. L'orgue de la Grotte de Téthys et les chants d'oiseaux

• 13. L’Orgue de papier

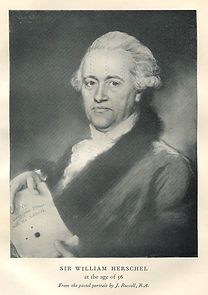

• 12. William Herschel (1738-1822). L’organiste qui a repoussé les limites du ciel

• 11. L’orgue de Pauline et sa singulière destinée

• 10. Jouer pour déguster : de l’orgue à saveurs au pianocktail

• 9. Siffler est-ce jouer ? Le Calliope ou l’orgue à vapeur

• 8. Souffler n’est pas jouer. Vraiment ?

• 7. Monsieur ré-dièze et Mademoiselle mi-bémol

• 6 Estampes, musique et orgue

• 5. Le facteur d’orgues Aloys Mooser : « L’homme au chien noir et aux macarons »

• 4. Un orgue au creux d’une main

• 3. L’Orgue du Stade, ou l’Orgue, dieu des stades ?

• 2. Paul et Gertrud Hindemith réunis à l’orgue

• 1. Harmonie du monde naissant

Les personnes qui ont aimablement contribué à enrichir cette rubrique sont nommément

remerciées à la page "Sources et remerciements" des Annexes.

« PASSACAILLE ET FUGUE » DE J. S. BACH

DE L'ORGUE AU MIMODRAME

Jean-Sébastien Bach

(1685 - 1750)

par Elias Gottlob Haussmann

(2e version du portrait de 1746 en 1748)

© Elias Gottlob Haussmann,

Public domain, via Wikimedia Commons

Une « composition colossale et sublime » écrivait Gilles Cantagrel en 1991, pour qualifier la « Passacaille et fugue » en ut mineur BWV 582 que Jean Sébastien Bach a composée pour deux claviers et pédalier dans sa jeunesse, interprétée couramment à l’orgue.

Savez-vous que cette œuvre, transcrite pour orchestre par O. Respighi, a été choisie en 1946 pour être la partie musicale du mimodrame de Jean Cocteau « Le Jeune Homme et la Mort » et, qui plus est, seulement deux jours avant la première représentation par les Ballets des Champs-Élysées ? Les danseurs avaient dû répéter sur une musique de jazz, à laquelle fut substituée au dernier moment celle de Bach arrangée pour orchestre. Ainsi fut mis en scène le « mystère du synchronisme accidentel » cher à J. Cocteau…

Jean Cocteau

en 1923

(1889 - 1963)

Photo de l'Agence Meurisse

Gallica.bnf.fr/BNF

LA PASSACAILLE, UNE ŒUVRE DONT L'HISTOIRE EST MÉCONNUE

Le manuscrit autographe de cette œuvre est perdu. Quant à la première publication connue, elle date de 1834 chez Dunst à Francfort-s/Main.

En l’absence de chronologie des œuvres de jeunesse de Bach, la date et les circonstances de la composition de la « Passacaille et fugue » ne peuvent qu’être soumises à des hypothèses. Il a été longtemps admis que cette œuvre datait des années de Bach à Weimar (1708-1717), et de préférence vers 1716-1717 (d’après Alberto Basso, Marie-Claire Alain, Gilles Cantagrel …).

Plus récemment, l’hypothèse d’une composition antérieure, proposée en particulier par le musicologue allemand Christoph Wolff, est ainsi argumentée : Bach, organiste à la Neuekirche [1] (Église Neuve) d’Arnstadt depuis 1703, avait effectué pendant l’hiver 1705-06 un voyage à Lübeck où il avait rencontré le grand Dietrich Buxtehude (1637 - 1707), organiste de l’église Sainte-Marie. Sur la route du retour, Jean Sébastien n’avait pas manqué de passer par Hambourg pour saluer son ancien maître Johann Adam Reinken (1623 - 1722), organiste de l’église Sainte-Catherine ; quand il était étudiant à Lünebourg de 1700 à 1703, il allait écouter Reinken à Hambourg, et bénéficiait de ses conseils.

[1] Depuis 1935, cette église s’appelle « Bachkirche » (Église Bach)

ARNSTADT

Chevet de l'église d'Arnstadt (Bachkirche)

où J. S. Bach a obtenu la charge d'organiste en 1703, à l'âge de 18 ans, pour jouer le nouvel orgue qui venait d'être achevé par le facteur Johann Friedrich Wender.

© SchiDD, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

_03_edited.jpg)

Orgue Wender de la Bachkirche d'Arnstadt, restauré en 1997 à l'identique de l'original,

avec son buffet, restauré dans l'état de 1703

L'église possède un second orgue Steinmeyer non apparent, pour le répertoire romantique

© Thomas Hummel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ce serait après son retour à Arnstadt, en 1706 ou quelque temps après, que Bach aurait composé la « Passacaille et fugue » afin de rendre hommage tant à Buxtehude (lui-même auteur d’une passacaille pour orgue [1] ainsi que d’autres œuvres fondées sur un ostinato), qu’à Reinken qui l’avait initié à la technique de la fugue par permutation.

Selon cette hypothèse, le jeune Bach aurait fait preuve d’une maturité exceptionnelle, en composant une telle œuvre.

[1] Œuvre cataloguée BuxWV 161.

.jpg)

Musizierende Gesellschaft (Assemblée de Musiciens)

par Johannes Voorhout, daté de 1674

Museum für Hamburgische Geschichte

© Johannes Voorhout, Public domain, via Wikimedia Commons

Sur cette toile, le claveciniste est Johann Adam Reinken et le joueur de viole de gambe à gauche du tableau serait Dietrich Buxtehude.

La partition posée sur les genoux de l'homme à côté du joueur de luth comporte d'ailleurs une dédicace à Reinken et à son ami Dietrich Buxtehude

DE LA BASSE OBSTINÉE DE LA PASSACAILLE À LA FUGUE

Une passacaille, mot venant de l’espagnol (de pasar, passer et calle, rue) désigne à l’origine une pièce au caractère répétitif, destinée à être chantée ou jouée dans les rues. On considère que son apparition remonte au XVIIe siècle, sans doute en Espagne, d’où elle se répandit en Italie. Elle devint ensuite une danse à trois temps, au mouvement lent, comportant des variations sur un motif mélodique ou rythmique qualifié d’ostinato, c’est-à-dire répété obstinément. À ce titre, la passacaille est proche de la chaconne (ou chacone [1]).

[1] Les deux orthographes sont admises.

Livre d'Orgue d'André Raison

Paris, 1688

Le thème de la passacaille de J. S. Bach est inspiré du Christe -Trio en passacaille (en sol mineur) de la Messe de Deuziesme Ton de l’organiste français André Raison (1650 ? – 1719) [1]. Se présentant comme un lamento, il comporte huit mesures.

[1] André Raison était l’un des plus grands organistes du règne de Louis XIV. La Messe du Deuziesme ton a été publiée dans le Livre d’orgue (Paris, 1688), le Christe se trouve p. 26. A. Raison aurait tiré ce thème de l’antienne pour la Communion Acceptabis sacrificium (Tunc acceptabis sacrificium justitiae : alors tu accepteras un juste sacrifice), Psaume 50 de la Vulgate.

Cliquer pour télécharger le Christe-Trio en passacaille de la messe d'André Raison

Thème de la passacaille BWV 582 de Jean Sébastien Bach

Ce thème est répété vingt et une fois car, après une exposition au pédalier seul, il est réexposé successivement vingt fois au cours de ce qu’on appelle les « variations ». Présenté seize fois à la basse, il ne passe que brièvement dans les voix supérieures, lors des variations 11 à 15. L’ensemble représente 168 mesures.

La fugue qui suit, désignée par thema fugatum (thème fugué) par les premiers éditeurs, est étroitement associée à la passacaille. Le sujet, qui apparaît à douze reprises diversement modulé, correspond aux quatre premières mesures du thème et est combiné à deux contre-sujets. La première note du sujet, lors de son exposition initiale, est une des notes du dernier accord de la passacaille. Quant au premier contre-sujet, il est élaboré à partir de la seconde partie du thème. Autant d’éléments qui conduisent certains à considérer la fugue comme une longue vingt-et-unième variation qui prolonge la passacaille. C’est sans doute pour cette raison qu’on limite souvent le titre de l’ensemble à « Passacaille », comme ce sera fait dorénavant dans ce texte. La fugue comptant 124 mesures, la totalité de l’œuvre comporte 292 mesures et dure de l’ordre de 13 à 15 minutes.

Certains, soulignant la récurrence du nombre 3 [mesure à 3 temps, 3 bémols à la clé, 21 et 12 (multiples de trois) répétitions du thème], ont considéré que Bach avait souhaité dédier cette composition à la Trinité. Quant au nombre 21, il est également avancé qu’il rappellerait la date de naissance de J. S. Bach, 21 mars 1685.

De nombreuses interprétations sont disponibles sur YouTube. Je vous propose d’écouter celle d’Olivier Latry, le dimanche 16 juin 2024, à l’orgue de l'église de Crèvecœur-le-Grand (60) :

En outre, l’ingéniosité de la composition où Bach va jusqu’à superposer cinq voix, a été visualisée en couleurs par le compositeur et ingénieur américain Stephen Malinowski. Cette réalisation constitue un complément intéressant à l’écoute de l’œuvre.

Stephen Malinowski

LA TRANSCRIPTION ORCHESTRALE D'OTTORINO RESPIGHI

De nombreuses transcriptions de la Passacaille ont été réalisées, en particulier pour orchestre. Parmi leurs auteurs, on peut citer Camille Saint-Saëns, Leopold Stokowski, Ottorino Respighi, Eugene Ormandy, Andrew Davis, etc.

En ce qui concerne la transcription due au compositeur et chef d’orchestre italien O. Respighi, elle résulte d’une commande passée par Arturo Toscanini en 1930. Une dizaine de jours a suffi à Respighi pour réaliser cet arrangement [1] qui a été créé au Carnegie Hall de New York le 16 avril 1930 sous la direction de son commanditaire.

Cette transcription, éloignée de la conception de J. S. Bach dans l’œuvre originale, en est une interprétation romantique qui accentue la densité de la polyphonie, rajoute des ornements, enjolive et théâtralise la composition. De forts contrastes sonores dramatisent le discours. La personnalité de Toscanini n’est sans doute pas étrangère au parti pris pour cette transcription.

[1] Œuvre cataloguée P169 par Potito Pedarra, musicologue italien, en 1985.

_edited.jpg)

Ottorino Respighi (1879-1936). Photo by Ghitta Carell, 1936.

© Archivio Storico Ricordi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pour écouter la transcription pour orchestre de la Passacaille par O. Respighi

par le Royal Philarmonic Orchestra

LA PASSACAILLE DE BACH, UNE MUSIQUE DESTINÉE À

LE JEUNE HOMME ET LA MORT ?

La principale adaptation de la Passacaille de J. S. Bach à des œuvres scéniques ou filmées est certainement celle destinée au « ballet » Le Jeune Homme et la Mort, qui mérite maintenant toute notre attention.

Création au Théâtre des Champs-Élysées en 1946

Le Jeune Homme et la Mort a été conçu par Jean Cocteau en 1946 pour les Ballets des Champs-Élysées, compagnie fondée l’année précédente par Roland Petit et Jeanine Charrat. Roland Petit, alors âgé de 22 ans, en réalise la chorégraphie en étroite collaboration avec son auteur et avec le danseur Jean Babilée à qui il réserve la vedette. L’œuvre est créée le 25 juin 1946 au Théâtre des Champs-Élysées. Le spectacle remporte un très vif succès en raison de son caractère novateur. Le Jeune Homme et la Mort est, de fait, reconnu comme un des chefs-d’œuvre de la danse du XXe siècle.

Roland Petit

© Getty-Bettmann

Comme l’indique le titre de Cocteau, le sujet est tragique. Il est traité en quatre scènes dont un résumé, accompagné de dessins, en a été donné dans la Revue Art et Style d’octobre 1946.

L’argument de chacune de scènes est simple : (1) un jeune artiste peintre, portant une salopette maculée de peinture et un bracelet montre, attend la jeune fille qu’il aime dans son atelier ; (2) elle arrive, vêtue d’une courte robe jaune [1] et portant des gants noirs, l’insulte, le malmène et repart ; (3) en proie à la colère et au désespoir, le jeune homme se pend ; (4) dans un climat irréel, on est transporté sur les toits, de nuit ; arrive une femme en robe de bal et capuchon rouge, portant un masque de squelette ; elle met le masque au jeune homme qui s’est dégagé du nœud coulant ; lorsqu’elle abaisse son capuchon, c’est la jeune fille en jaune qui apparaît et dirige le garçon vers sa disparition.

Certains des décors imaginés par Cocteau ont été empruntés au cinéma par le décorateur Georges Wakhevitch. L'atelier triangulaire est miséreux, meublé d’un lit en fer, d’une table banale et de quelques chaises en bois. Un pilier métallique central porte une potence.

[1] J. Cocteau écrit précisément dans le livret : « Entre une jeune fille brune, élégante, sportive, sans chapeau, en petite robe jaune pâle, très courte (jaune Gradiva) et gants noirs. » Gradiva est l’héroïne d’une nouvelle publiée en 1903 par l’écrivain allemand Wilhelm Jensen intitulée « Gradiva. Ein Pompejanisches phantasiestück ». Nul doute que cette héroïne, présentée par son auteur comme une jeune élégante portant une robe jaune à plis, a dû exercer une influence sur l’univers mental de J. Cocteau. S. Freud s’est emparé, en 1907, de ce personnage pour développer et publier une interprétation psychanalytique du texte. Notons également que Gradiva est la forme féminine de Gradivus, surnom donné au dieu Mars.

Dessins de Jean Cocteau

parus dans le Revue Art et Style, n°5, octobre 1946

Le jeune homme, incarné par le danseur Jean Babilée (1923- 2014), a pour partenaire Nathalie Philippart. J. Babilée interprétera ce rôle plus de deux cents fois, disant à son sujet : « Le jeune homme, c’était moi. Tout était d’une extrême facilité. J’avais un corps qui faisait exactement tout ce que je désirais, une énergie qui obéissait à mes envies et la musique. C’était ma vie que je dansais » [1]

[1] https://www.dansesaveclaplume.com/17120/en-coulisse/deces-de-jean-babilee-leternel-jeune-homme/

_edited.jpg)

J. Babilée

.jpg)

J. Babilée et N. Philippart

Photos du ballet "Le jeune Homme et la Mort" (version de 1946)

parues dans Paris-Théâtre, n°89, octobre 1954

_edited.jpg)

J. Babilée (au centre) et J. Cocteau (à droite)

pendant une répétition

J. Babilée et N. Philippart

Scène 4 sur les toits

Pour la chorégraphie, Roland Petit doit concrétiser le dessein de Jean Cocteau. Il n’en a connaissance que par leurs échanges verbaux car le poète n’a développé le livret du « ballet » qu’en 1947, après les premières représentations, dans son ouvrage La Difficulté d’être [1] où il précise :

« Le Jeune Homme et la Mort, est-ce un ballet ? Non, c’est un mimodrame où la pantomime exagère son style jusqu’à celui de la danse. C’est une pièce muette où je m’efforce de communiquer aux gestes le relief des mots et des cris. C’est la parole traduite dans le langage corporel. Ce sont des monologues et des dialogues qui usent des mêmes vocables que la peinture, la sculpture et la musique. »

[1] Ce livret a été reproduit intégralement dans le numéro spécial (n° 89) de la Revue Paris Théâtre, en octobre 1954, accompagné de photos dont certaines sont communiquées ci-dessus.

Roland Petit doit donc travailler l’expressivité du langage corporel des danseurs de telle sorte qu’elle ne dépende pas de la musique. C’est une nouveauté pour le jeune chorégraphe dont l’expérience se limite à celle du ballet traditionnel comme, par exemple, « Les Forains » qu’il vient de monter sur la musique d’Henri Sauguet [1].

[1] Pour Les Forains, Roland Petit réglait la chorégraphie au fur et à mesure qu’Henri Sauguet composait la musique destinée aux tableaux successifs.

En outre, concernant la musique, Cocteau a mûri un projet quelque peu original. Il veut appliquer, pour la première fois à la danse, le concept de synchronisme accidentel qu’il a mis précédemment en œuvre au cinéma : les émotions dues aux images ne doivent plus être liées à celles communiquées par la bande sonore. Si coïncidence il y a, elle est simplement fortuite. Autrement dit, la musique ne doit plus s’accorder volontairement au visuel.

C’est ainsi qu’en 1930, pour son court-métrage Le Sang d’un poète, Cocteau avait modifié l’ordre des thèmes musicaux que Georges Auric avait composés en fonction des séquences, désynchronisant ainsi les images et le son. Et pour La Belle et la Bête, son deuxième film et premier long-métrage tourné en 1945, il avait demandé d’emblée à George Auric d’éviter le synchronisme « qui ne doit se produire que par la grâce de Dieu [1]».

[1] Jean Cocteau, La Belle et la Bête, Journal d'un film, Paris, J. B. Janin, 1946. Dernière réédition en date : Monaco, Éditions du Rocher, 2003.

Pour un spectacle de danse comme Le jeune Homme et la Mort, Cocteau tient à ce que les danseurs ne soient pas préparés à la désynchronisation qui doit être spontanée, au moins pour la première représentation. Pour cela les répétitions se dérouleront sur des rythmes de jazz, les danseurs ne devant découvrir que le premier soir l’œuvre de musique classique qui les accompagnera ; Cocteau envisage d’ailleurs l’ouverture de La Flûte enchantée de W. A. Mozart.

En fait, l’œuvre musicale sera la Passacaille et fugue de Jean Sébastien Bach, dans l'orchestration de O. Respighi [1] . Elle n’a pas été choisie par Cocteau, et n’a pas été imposée le soir même, mais elle a été proposée par le chef d'orchestre André Girard [2] deux jours avant la première. Cependant, sa durée habituelle est de l’ordre de 13 à15 minutes, comme mentionné ci-dessus, et le spectacle dure 18 minutes, Qu’à cela ne tienne, le chef ralentira le tempo du morceau pour en allonger la durée !

[1] Selon René Sirvin : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00702/le-jeune-homme-et-la-mort-de-roland-petit-avec-zizi-jeanmaire-et-rudolf-noureev.html

[2] André Girard (1913 – 1987) a été chef d’orchestre et directeur musical de l’orchestre des Ballets des Champs-Élysées de 1945 à 1950.

Le spectacle sera donné à New York au Metropolitan Opera House en avril 1951. Ensuite il sera repris de nombreuses fois, avec divers danseurs, et présenté à l’étranger avec succès (Berlin, Londres, Milan, Boston, Moscou, Saint-Petersbourg, etc.). Les plus grands danseurs ont inscrit le rôle du Jeune Homme à leur répertoire, en particulier Rudolf Noureev, mais pas à la scène…

Reprise filmée en couleurs pour la télévision avec Rudolf Noureev, 1966

En 1966, trois ans après le décès de Jean Cocteau, Roland Petit devient metteur en scène pour une version filmée de Le jeune Homme et la Mort, diffusée à la télévision le 20 décembre 1966. Les danseurs sont Rudolf Noureev et Zizi Jeanmaire. Roland Petit a adapté la chorégraphie à son nouveau danseur vedette qui, passionné par son rôle, regrettera toujours de ne pas avoir pu reprendre l’œuvre sur scène.

.jpg)

Zizi Jeanmaire en 1963

© Harry Pot, CC BY-SA 3.0 NL, via Wikimedia Commons

Rudolf Noureev et Zizi Jeanmaire

en répétition

(le plateau était entouré de miroirs)

© Jurgen Vollmer

Rudolf Noureev

tel que dans le film

© Jurgen Vollmer

Les trois photos de droite proviennent du site https://noureev.org

Des différences notables existent avec le mimodrame interprété sur scène en 1946. Il s’agit en effet d’un court-métrage et non d’une représentation filmée du ballet avec un nouveau casting. Les interprètes sont traités en acteurs et sont souvent filmés en gros plan, surtout R. Noureev. La mise en scène est simplifiée.

Les costumes ne sont plus ceux de 1946. Le jeune homme ne porte plus la salopette tachée de peinture, il danse torse nu. La jeune femme porte un maillot rouge foncé. La quatrième scène a été supprimée, et le film s’arrête à la pendaison sur un fond de lumière blanche aveuglante.

Quant à la musique, c’est la version pour orgue de la Passacaille jouée sur le grand-orgue de l’église Saint-Séverin à Paris, sans doute par Jacques Marichal (le générique indique « Pierre » Marichal ?).

Sans la quatrième scène, il existe une meilleure adéquation entre les durées respectives de la pièce musicale au bon tempo et du film, ce dernier durant 15 minutes.

Grand-Orgue de l'église Saint-Séverin (Paris)

© Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0,

via Wikimedia Commons

.jpg)

Le film peut être visionné sur la vidéo :

Le Jeune Homme et la Mort à l’Opéra de Paris depuis 1990

Le ballet est entré au répertoire de l’Opéra de Paris le 5 avril 1990, dans sa version initiale chorégraphiée par Roland Petit en 1946 et accompagnée de l’arrangement orchestral de la Passacaille réalisé par O. Respighi. Ce spectacle a donné lieu depuis à onze reprises et quatre-vingt-cinq représentations. Plusieurs danseurs et danseuses différents se sont succédé dans chacun des deux rôles.

La vidéo ci-dessous permet de voir le ballet interprété par Marie-Agnès Gillot et Nicolas Le Riche, version moderne très remarquée. Cette vidéo est due à l’artiste anglais James Dazell et contient en outre son analyse personnelle de l’œuvre. Elle est en anglais, sous-titrée en français.

Cette histoire est celle de la rencontre, à plus de deux cents ans d’écart, survenue dans des conditions tout à fait insolites, de deux œuvres étonnantes, chacune novatrice au moment de leur conception. L’une, écrite et remarquablement construite, est la composition de Jean Sébastien Bach sur un thème poignant ; l’autre, imaginée par Jean Cocteau, est un mimodrame tragique, façonné par l’expression corporelle des danseurs sans support musical définitif, avant même qu’en soit écrit le scénario.

Cette rencontre a donné naissance au « ballet » Le Jeune Homme et la Mort, avant-gardiste et unanimement salué à sa création. Rappelons qu’il n’a pas été chorégraphié sur la musique de Bach comme on le lit ou l’entend couramment : ce n’est pas la réalité. En revanche, soutenu par la musique de la Passacaille de Bach, le Jeune Homme et la Mort révèle toute sa richesse et son individualité.

Depuis quatre-vingts ans, ce « ballet » n’a cessé d’être représenté en France comme à l’étranger [1], continuant d’émouvoir le public confronté au destin tragique que le jeune homme porte en lui, destin inexorable dont l’ostinato de la Passacaille de Jean Sébastien Bach en est perçu comme étant l’expression.

[1] Il existe même une nouvelle version filmée. Elle est incluse dans l’ouverture du film américain de Taylor Hackford White Nights (Soleil de Nuit), sorti aux États-Unis en novembre 1985 et en France en janvier 1986. Roland Petit a réglé l’interprétation de Le jeune Homme et la Mort par Mikhaïl Baryshnikov et Florence Faure. La musique est un arrangement de la Passacaille de Bach par Michel Colombier, qui a obtenu le Golden Globe de la meilleure musique de film en 1986.

CODA

Sources :

• Alberto Basso, Jean Sébastien Bach, Paris, Fayard, 2 vols. 1984, 1985

• Marie-Claire Alain, Livret de l'intégrale de l'Œuvre pour orgue de J. S. Bach, Erato, 1980, pp. 86-88

• Gilles Cantagrel, dans Guide de la Musique d'Orgue, Paris, Fayard, 1991, pp. 63-66

• Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, The learned musician, Oxford University Press, 2014

• France Musique. Le jeune homme et la Mort. 19 septembre 2025

• France Musique. Pourquoi Le Jeune Homme et la Mort de Roland Petit est un chef d’œuvre. 9 juillet 2018.

• France Culture. Le ballet Le jeune homme et la Mort raconté par Jean Cocteau.14 janvier et 29 décembre 2024

• CND Médiathèque Le jeune homme et la Mort

Notice de Camille Riquier Wautier

• Jean Cocteau, unique et multiple

https://cocteau.scdi-montpellier.fr

• Pour la signature de Jean Sébastien Bach, sous le titre, le crédit est : © Morn, Public domain, via Wikimedia Commons

QUE D'ORGUES ! QUE D'ORGUES !

LA DÉMESURE DU BARON DE L'ESPÉE ET L'ORGUE DU SACRÉ-CŒUR

UN BARON SINGULIER : ALBERT DE L'ESPÉE (1852 - 1918)

Décrit comme un personnage misanthrope aux comportements déroutants, le baron Albert de l’Espée a quelque chose d’insaisissable. Ne serait-ce qu’à cause de ses voyages incessants de l’une à l’autre de ses dix propriétés dispersées en France, se dérobant à la compagnie de sa femme Delphine de Bongars (épousée en 1883) et de son fils René (né en 1890), de sa propre famille et du monde dont il cherche avant tout à s’isoler. Il semble leur préférer ses domestiques, qui l’accompagnent, et ses chiens de chasse, qu’il vénère.

Albert de l’Espée descend par sa mère de la riche dynastie des Wendel, maîtres de forge à Hayange, en Lorraine [1]. Ses rentes, comme ses placements financiers, lui permettent de vivre largement et de dépenser sans compter pour satisfaire ses passions : la chasse et l’orgue, ainsi que ses lubies, liées à sa santé délicate.

[1] Orphelin de père peu avant l’âge de trois ans, Albert de l’Espée a vécu en Lorraine, et principalement à Metz, avec sa mère, son frère et sa sœur pendant son enfance et son adolescence.

Les forges d'Hayange en 1866

Charles de Bertier

© Musée d'Orsay

Dès l’âge de 27 ans, il commence à faire construire ou à aménager à grands frais diverses propriétés dont il choisit la localisation de façon à conjuguer salubrité du climat, alentours giboyeux, beauté et isolement des sites. Ce seront ainsi huit domaines qu’il bâtira selon ses fantaisies. Le baron transforme également le château des Bongars à Kéroset, près de Vannes, qu’il rachète à sa femme en 1891, et conserve le château d’Antibes, hérité de sa mère en 1892. Toujours à la pointe des nouveautés techniques, il équipe ses domiciles des perfectionnements les plus récents (captation et distribution de l’eau, chauffage, électricité …).

Cette quête des techniques les plus avancées répond à l’exigence d’un environnement le plus sain possible, de l’asepsie la plus poussée, afin d’éviter tout risque d’une contamination car le baron de l’Espée, qui n’a pas totalement guéri d’une bronchite chronique contractée dans son enfance, a peur des germes. Il connaît la responsabilité des microorganismes dans le développement des maladies, mais sait qu’aucun traitement efficace n’est possible. Obsédé par la nécessité de s’abriter des microbes, il développe quantité de manies et de rituels qu’il impose à ceux qui le servent, pour maintenir une hygiène draconienne. Son comportement hypochondriaque le fait qualifier d’original, de fantasque, d’excentrique, d’extravagant, selon les textes le concernant qui regorgent d’anecdotes sur sa façon de vivre.

LA PASSION DE LA MUSIQUE ET, PAR-DESSUS TOUT, DE L'ORGUE

Richard Wagner, Paris, 1861

Photographie prise lors de son séjour à Paris pour la première de Tannhauser

© Pierre Petit, Public domain, via Wikimedia Commons

Une autre quête caractérise le baron de l’Espée, celle de posséder pour lui seul des orgues permettant, par leur puissance et la variété de leurs jeux, de jouer des réductions d’œuvres orchestrales, tout particulièrement celles d’opéras de Wagner dont il est passionné.

Le goût de la musique l’habite depuis l’enfance quand il a appris à jouer du piano. Cependant, c’est l’orgue qui va le subjuguer. À l’âge de huit ans, alors qu’il séjourne chez son grand-père à Froville au sud de Nancy, il entend le curé jouer de l’harmonium dans l’église du prieuré roman où le son et la résonance de l’instrument le fascinent. À Metz, où il habite, il peut également écouter l’orgue de l’église Notre-Dame et, peut-être même, celui de la cathédrale Saint-Étienne.

On devine que son enthousiasme pour l’instrument le conduira à essayer de petits orgues lorsque l’occasion se présentera. Jusqu’au moment où survient une expérience décisive : en 1865, le marquis Ernest de Lambertye, qui a fait installer par A. Cavaillé-Coll un superbe orgue de trois claviers et 37 jeux dans la chapelle de son château à Gerbéviller (voir encadré ci-dessous), inaugure l’instrument par un concert auquel Albert est invité. Le marquis invite le jeune adolescent à monter à la tribune et à s’asseoir à côté de lui. À la fin du concert, Albert a le droit d’essayer l’orgue et malgré son inexpérience, il est applaudi. Voilà sa passion résolument déclarée, elle ne le quittera plus.

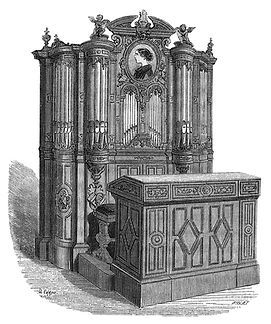

L'orgue Cavaillé-Coll du marquis de Lambertye à Gerbéviller

Le marquis Ernest de Lambertye, propriétaire du château de Gerbéviller, a décidé en 1860 de restaurer la chapelle de l'ancien couvent des Carmes déchaussés située à côté du château. Elle fut alors somptueusement décorée et dotée de l'orgue Cavaillé-Coll mentionné ci-dessus et inauguré en 1865.

Après le décès du marquis, en1909, son neveu et héritier a vendu l'orgue à l’église Saint-Maurice de Bécon-les-Bruyères de Courbevoie où il a été installé par Charles Mutin.

Ce fut une chance car une grande partie du château et la chapelle ont été ravagées peu après par un incendie déclenché par les troupes bavaroises, au début de la guerre, en août 1914.

.jpg)

L'orgue de l'église St-Maurice de Bécon-les-Bruyères.

La partie centrale est l’œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll, elle porte l'anagramme d'Ernest de Lambertye ; les deux buffets latéraux ont été réalisés et posés par Charles Mutin lors de l'installation de l'orgue dans l'église.

© Inventaire des orgues

.jpg)

Le château et le parc de Gerbéviller

© collection O. Geoffroy/www.musimem.com

Chapelle du château de Gerbéviller

Les parties hautes des clochers détruites pendant la guerre n'ont pas été reconstruites

© Paul Queste, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En 1867, Albert se rend à Paris avec sa mère pour visiter l’Exposition universelle. Il y rencontre un de ses cousins, Marcien de l’Espée, dont l’épouse tient un salon fréquenté par le monde musical. L’adolescent fait connaissance, en particulier, du compositeur messin Ambroise Thomas. Le domicile de Marcien est proche de l’église Sainte-Clotilde dont l’orgue Cavaillé-Coll est tenu par César Franck. Il est possible qu’Albert l’ait entendu. Toujours est-il que c’est à ce moment que le jeune homme âgé de quinze ans, fasciné par la puissance de l’instrument, décide de posséder un jour un orgue d’une envergure inégalée pour un particulier. Pense-t-il déjà que la réalisation de son désir ira jusqu’à faire bâtir sa résidence autour de l’orgue et non à choisir un orgue s’intégrant dans les lieux ?

_jp.jpg)

César Franck à l'orgue

de Sainte-Clotilde en 1888

Photo du tableau de Jeanne Rongier

© Painting: Jeanne Rongier (1852-1934) ; Photo: Braun & Co, Public domain, via Wikimedia Commons

Après sa majorité, vers 1875, Albert de l’Espée effectue de fréquents séjours à Paris. C’est l’occasion de découvrir de nombreux opéras-comiques, comme « La fille de Madame Angot » de Lecocq, « La jolie parfumeuse » d’Offenbach, etc. qui font alors fureur. C’est aussi l’opportunité de fréquenter l’atelier de facture d’orgues d’Aristide Cavaillé-Coll avenue du Maine, d’écouter comme d’essayer des orgues chez le constructeur ou dans des églises. En comparant divers instruments, dont son intelligence et ses connaissances lui permettent d’appréhender les aspects techniques, il peut se formuler plus précisément l’orgue auquel il aspire.

Livret de "La fille de Madame Angot"

Opéra-comique en 3 actes de Charles Lecocq, créé le 21-02-1873 à Paris, aux Folies Dramatiques

© Scan by NYPL, Public domain, via Wikimedia Commons

Manufacture Cavaillé-Coll av. du Maine à Paris, gravure

© Loïc Métrope

Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899)

vers 1865

© Adolphe Dallemagne, Public domain, via Wikimedia Commons

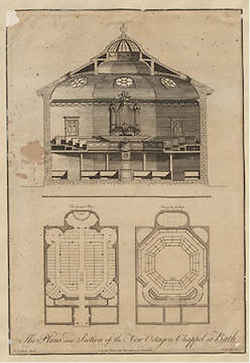

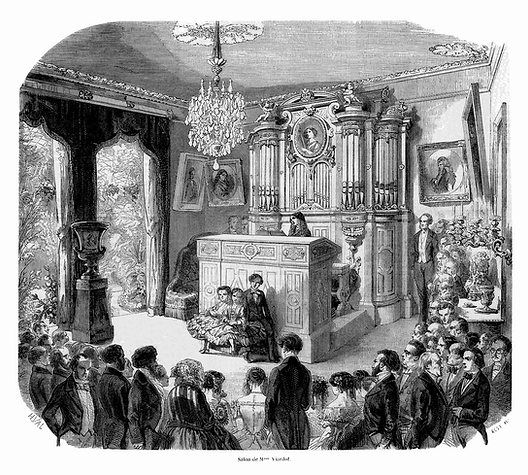

Audition d'un grand-orgue dans la manufacture d'orgues de M. Cavaillé-Coll le 12 mars 1870

Il s'agit du second orgue de John Hopwood avant son transfert dans le cottage de Bracewell (Yorkshire), puis au Ketton Hall et enfin à Warrington où il se trouve actuellement.

L'Illustration, janvier-juin 1870, numéro 1411, page 196

© Bayerische Staatsbibliothek, Public domain, via Wikimedia Commons

Mais en 1878, les forges d’Hayange, qui ont pris du retard pour produire de l’acier plutôt que de la fonte, rencontrent de sérieuses difficultés. Les finances d’Albert ne l’autorisent pas encore à acheter l’orgue de ses rêves.

À partir de 1879, sa santé le contraint à séjourner fréquemment à Antibes dont le climat lui est favorable. L’entreprise d’Hayange retrouve sa prospérité grâce à l’achat d’un brevet de fabrication de l’acier. Albert va pouvoir profiter des retombées financières. C’est alors qu’il achète un terrain aux Adrets de l’Estérel et y fait construire la première de ses villas, déjà novatrice tant au plan architectural que pour ses aménagements techniques. En outre, en 1880, il commande le premier de ses orgues à A. Cavaillé-Coll pour le château d’Antibes, qui appartient alors à sa mère. L’instrument doit s’adapter à l’emplacement prévu dans le salon, et Albert doit se contenter d’un orgue à deux claviers et dix jeux.

Château de l'Espée à Antibes

© Abxbay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

CONSTRUIRE, CHASSER, SE GRISER DU SON D'UN ORGUE

C’est à partir de 1879 qu’Albert de l’Espée commence à mener l’existence atypique déjà évoquée, si différente de celle qu’on attendrait d’un aristocrate fortuné comme lui. Les éléments dont on dispose traduisent l’instabilité d’un hypochondriaque, au demeurant bâtisseur insatiable et novateur, chasseur invétéré, et musicien confirmé en quête d’exaltation aux claviers de ses orgues.

Quelles sont les diverses propriétés qui ont abrité les excentricités du baron de l’Espée, et quelles sont celles qui ont été dotées d’un orgue ? En consultant les trois encadrés ci-dessous, on peut se faire une idée de huit de ces résidences dont six ont été enrichies par la présence d’un orgue, ou d’un instrument apparenté. Les deux propriétés non recensées dans les encadrés sont le château de Kéroset, déjà cité, et le château d’Ilbarritz. Kéroset était un bien de la famille Bongars que le baron a, certes, racheté mais qui n’a pas de réel rapport avec notre propos. En revanche, le château d’Ilbarritz, lieu-dit situé au pays basque entre Biarritz et Bidart, va mériter toute notre attention dans la section suivante, compte tenu des deux orgues extraordinaires qu’il a hébergés.

Vue d’ensemble de huit propriétés (parmi les dix) d’Albert de l’Espée, avec leur localisation.

Quelques explications sont données sur les résidences elles-mêmes (en noir) et sur les orgues ou instruments apparentés qu’elles ont hébergés (en rouge).

Château de Taillefer

à Belle-Île, vers 1900

© Christophe Luraschi

Quant à la solitude affective dans laquelle Albert de l’Espée semble s’être réfugié, elle a été ponctuée d’aventures éphémères. Seule une période de huit années, de 1890 à 1898, où il entretient sa maîtresse Biana Duhamel, a peut-être apporté une couleur différente au cours de son existence, en particulier lors du séjour à Ilbarritz, comme nous le verrons.

Étant retourné dans le midi à la fin de sa vie, il correspond régulièrement avec son fils et noue une liaison avec sa gouvernante. Alors que cette dernière s’est absentée quelques jours, Albert de l’Espée décède quasiment seul le 4 janvier 1918, à l’âge de 65 ans, dans une petite pension de Juan les Pins. Dix-huit mois plus tôt, son divorce a été prononcé à ses torts. En 1920, son corps est transféré dans la chapelle sépulcrale de la famille à Hayange. Certains de ses orgues disparaissent, d’autres sont réutilisés, en totalité ou en partie, dans des églises. C’est notamment le cas du premier des orgues d’Ilbarritz dont la partie instrumentale est maintenant celle de l’orgue de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, mais n’anticipons pas …

ILBARRITZ ET SES ORGUES MONUMENTAUX

Fin 1889, un voyage d’agrément effectué par Albert de l’Espée et son épouse à Biarritz le convainc d’établir là une nouvelle propriété. Le climat océanique de cette station thermale et balnéaire n’est-il pas bénéfique pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires ?

L’année suivante est décisive. Le baron, tombé amoureux de l’actrice Biana Duhamel qui triomphe au théâtre des Bouffes Parisiens dans l’opérette d’Edmond Audran « Miss Helyett », la rencontre secrètement et rêve d’une résidence isolée pour disposer de sa présence selon son bon vouloir. Pourquoi ne serait-ce pas dans la propriété espérée sur la côte basque ?

Mlle Biana Duhamel (1870-1910)

Atelier Nadar, 1892

© BNF, Public domain, via Wikimedia Commons

A. Cavaillé-Coll à son bureau

L’Illustration n°2672, 12 mai 1894

© Loïc Métrope

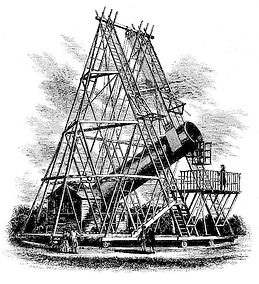

Aspirant à doter cette future propriété d’un orgue symphonique, et curieux de connaître le magnifique instrument que Cavaillé-Coll a construit en 1873 pour la grande salle de concert « Albert Hall » de Sheffield [1], Albert de l’Espée se rend sur place pour l’essayer. Une particularité de cet orgue est d’avoir été conçu pour évoquer l’orchestre symphonique, avec les cuivres surélevés à l’arrière. Cette disposition n’est sans doute pas étrangère au coup de cœur ressenti par le baron qui commande aussitôt au facteur d’orgues un orgue sur le même modèle, tant pour le buffet que pour la partie expérimentale.

[1] Ville d’Angleterre, située à environ 60 km à l’est de Manchester.

Salle de concert Albert Hall de Sheffield

avec l'orgue Cavaillé-Coll en 1873

Cette salle de concert pouvait accueillir 3000 auditeurs et 300 exécutants.

L'orgue a été détruit dans l'incendie de la salle le 14 juillet 1937

Albert de l’Espée retourne à Biarritz et engage l’architecte réputé Gustave Huguenin avant même d’avoir trouvé un terrain à acquérir. Ce dernier reçoit pour mission d’édifier une maison qui puisse héberger l’orgue tant désiré. En 1893, le baron se voit enfin proposer un terrain à acheter qui lui convient. C’est un domaine de 60 ha, situé au lieu-dit « Ilbarritz », obtenu par la réunion de 75 parcelles appartenant à une trentaine de propriétaires. Il s’étend du haut de la colline de Handia à la plage, avec 1500 m de littoral. Pour établir les plans de la maison, à laquelle s’ajoutent une quinzaine de bâtiments annexes et trente-cinq autres petites constructions, l’architecte dessinera mille deux cents plans !

Les travaux débutent en 1894 et sont gigantesques. Les moyens financiers engagés s’avèrent faramineux. La maison comporte cinq étages dont deux réservés à l’orgue dont la construction commence à Paris ; cet instrument résidera dans une immense salle dont l’acoustique a été optimisée par des acousticiens (voir le plan ci-dessous). La décoration et les matériaux sont du plus grand luxe. Cette salle est achevée en 1897, comme le reste du château.

Le château d'Ilbarritz

Pyrénées magazine Mars 1914

© gallica.bnf.fr/BNF

La salle de l'orgue dans le château d'Ilbarritz

Photo récente, montrant le mur côté est contre lequel se trouvait l'orgue.

La galerie est représentée par des pointillés sur le plan.

© forbidden places, Sylvain Margaine

https://www.forbidden-places.net/exploration-urbaine-Le-Chateau-d-Ilbarritz#19

Plan du 1er étage du château d'Ilbarritz montrant l'importance de la salle d'orgue

L'escalier est en bois et non en pierre pour des raisons d'acoustique

Les dépendances sont, elles, terminées en 1898, mais dès 1896, la « Villa des Sables » construite en limite extérieure de la propriété, est offerte à Biana Duhamel qui ne pénétrera dans le domaine que lors de ses rendez-vous avec le propriétaire. Quant aux chiens, ils ne sont pas oubliés : en plus d’un chenil réservé à ceux qui sont bien portants, le baron prévoit, pour ceux qui sont malades, un pavillon dont l’aménagement luxueux comporte eau courante et chauffage. Mentionnons encore quatre kilomètres de chemins ouverts ou couverts, interrompus de petits bungalows aménagés, chauffés, etc., qui relient les dépendances entre elles. De nombreuses descriptions des lieux et de leurs extravagances ont été publiées. Elles ont contribué à faire d’Ilbarritz un lieu légendaire.

Le domaine d'Ilbarritz

au début du XXe siècle

Noter les allées couvertes

Qu’en est-il de l’orgue commandé à A. Cavaillé-Coll en 1890 ?

L’orgue est livré progressivement dès que l’état de la salle d’orgue le permet. En mars 1898, il reste encore 14 jeux d’anches à monter, et l’harmonie générale à réaliser [1]. Selon D. Roth, l’orgue pourrait avoir été achevé fin novembre 1898. Notons que cet orgue est alors le quatrième de France et le troisième plus grand qu’a construit le célèbre facteur d’orgues. Étant donné qu’Aristide Cavaillé-Coll, dont la santé déclinait, avait cédé la gestion de son entreprise à Charles Mutin le 15 mars 1898, l’achèvement de l’orgue revint à la maison « Cavaillé-Coll-Mutin ».

[1] Cela est stipulé sur le devis établi au moment de la cession de la maison Cavaillé-Coll à Charles Mutin, comme le mentionne D. Roth

Charles Mutin

Le Monde Musical, VI/18 30 janvier 1895

Une question se pose : jusqu’à quel point A. Cavaillé-Coll a-t-il reproduit, à Ilbarritz, l’orgue de Sheffield ? En ce qui concerne les buffets, ils sont pratiquement identiques, comme le montre la figure ci-dessous. C’est aussi le cas des claviers manuels et des transmissions. Pour ce qui est des compositions, les différences ont été analysées en détail par Daniel Roth : elles portent sur le nombre et la nature des jeux qui ont été adaptés à la localisation et à la vocation de chaque instrument. Environ la moitié des jeux est spécifique à chacun des orgues. En outre, avec 18 jeux au pédalier à Ilbarritz, soit six de plus qu’à Sheffield, ce clavier de pédale devient le plus important de France.

Il existe également une différence entre les consoles. Alors que celle de l’orgue de Sheffield est de facture courante, la console d’Ilbarritz est en amphithéâtre, telle celles des orgues de Saint-Sulpice et de Notre-Dame à Paris [1]. Dans la grande salle d’orgue, cette superbe console orientée face à l’océan devait contribuer à l’extase ressentie par le baron qui, dit-on, jouait du Wagner, fenêtres ouvertes, au gré de son humeur de jour ou de nuit.

Dernière remarque : alors que six souffleurs sont préconisés à Sheffield pour fournir le vent, l’orgue d’Ilbarritz bénéficie d’une soufflerie électrique située au rez-de-chaussée de la maison sous l’instrument. Trois ventilateurs actionnés par des dynamos emplissent trois grands soufflets [2].

[1] Aristide Cavaillé-Coll ne construisit que trois exemplaires de cette console en amphithéâtre.

[2] Au sous-sol des accumulateurs sont rechargés par une véritable centrale hydroélectrique qui alimente l’ensemble de la propriété, en particulier pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage de l’eau des piscines.

L’orgue monumental installé en 1898 ne restera pas très longtemps à Ilbarritz car le baron le revend à C. Mutin en 1903, qui le démonte et le transporte dans les locaux Cavaillé-Coll-Mutin de l’avenue du Maine. En 1905, il est remonté et présenté en démonstration jusqu’en 1913 [1], date à laquelle il est acheté par la basilique du Sacré-Cœur à Paris (cf. ci-dessous).

[1] Charles Mutin a sans doute cherché à vendre l’orgue à différents endroits. Un courrier à l’organiste et maître de chapelle de Burgos prouve que Mutin avait proposé cet orgue pour la cathédrale de cette ville.

L'orgue Cavaillé-Coll de 1898

dans la salle de montage de l'avenue du Maine à Paris en 1909

Pourquoi Albert de l’Espée s’est-il séparé de cet orgue tant désiré ? Deux raisons différentes sont invoquées, mais qui ne s’avèrent pas exclusives l’une de l’autre. Pour certains, l’orgue, trop important pour la pièce et trop sonore, n’a pas donné la satisfaction espérée et son propriétaire a décidé de s’en départir. Pour son biographe, C .Luraschi, le départ de l’orgue était nécessaire pour pouvoir vendre le domaine d’Ilbarritz, résolution qu’aurait prise le baron à la suite de sa rupture avec Biana Duhamel qui avait quitté les lieux. Cet évènement conduit en tout cas le baron de l’Espée à déserter quelque temps le domaine d’Ilbarritz.

Une nouvelle maîtresse, un nouvel orgue qui défie l’imagination

Début 1905, Albert de l’Espée, qui a apprécié le climat hivernal d’Ilbarritz où il vient de séjourner, renonce à vendre son domaine et entreprend de nouveaux travaux. À cette occasion il fait édifier un bâtiment adossé au château dans lequel une vaste chambre avec vue sur l’océan est prévue pour sa nouvelle maîtresse, une jolie blonde originaire d’Autriche.

C’est l’occasion de commander à C. Mutin un autre orgue véritablement « orchestral », un peu plus petit que le précédent, mais quelque peu insolite car il doit restituer au mieux l’orchestre de Wagner. Pour le réaliser C. Mutin va innover avec beaucoup d’intérêt, tant technique que financier. L’orgue sera installé dans la grande salle de l’orgue en 1907.

Ses caractéristiques sont résumées sur la figure ci-dessous qui lui est consacrée. L’étendue des claviers (du la0 au do6) et du pédalier (du la0 au sol3) est inhabituelle. Pour faire sonner certains jeux comme les tubas wagnériens, C. Mutin emploie une technique ancienne pour obtenir les notes graves. Afin d’étendre les possibilités sonores de l’orgue, il lui faut inventer de nouveaux jeux, comme "le Cor d’harmonie", jeu à anches battantes, destiné à reproduire le son du cor bouché de Siegfried avec son attaque particulière, ou "la Musette" qui est une sorte de basson [1]. C. Mutin ajoute aussi cinq combinaisons ajustables, telles qu’elles avaient été imaginées par Paul Veerkamp (1849 – 1923), l’harmoniste de Cavaillé-Coll.

[1] Ces jeux semblent avoir été reconduits pour l’orgue de 1912 à Monte-Carlo.

En 1910, la maîtresse autrichienne est remerciée, et le baron remet son château en vente, avec l’orgue. La vente est conclue en décembre 1911 avec la Société immobilière de la Côte basque administrée par Pierre-Barthélémy Gheusi, journaliste, écrivain et futur directeur de l’Opéra-Comique. Ce dernier ouvre la propriété au public le 10 avril 1912, à l’occasion d’une fête en faveur de l’Aviation Militaire Française, avec un concert dans la salle d’orgue, où l’organiste est Joseph Daëne, musicien réputé à Bordeaux. Par la suite, le château ayant été transformé en hôpital militaire en 1914, des concerts d’orgue ont été organisés pour divertir les blessés.

Pierre-Barthélemy Gheusi photo parue en 1917 dans la revue "Le Théâtre et la musique"

Au cours des années suivantes, le domaine d’Ilbarritz connaît diverses péripéties. L’orgue est pillé et son histoire devient confuse. On sait qu’il a été racheté par un médecin de Biarritz, le Dr Bastide qui, en 1920, en revend une partie à la paroisse d’El Salvador à Usúrbil près de Bilbao ; il s’agit précisément de : 22 jeux, le buffet, une grande partie des soufflets, la console, les jeux de Grand-Orgue et de Positif, leurs mécanismes pneumatiques et leurs transmissions, ainsi que les jeux d'anches en chamade. Le médecin conserve les autres éléments pour en faire l’orgue de sa salle de musique. En 1956, ce dernier devient l’orgue du monastère Sainte-Scholastique d’Urt dans les Pyrénées-Atlantiques. Quelques jeux, mais très peu, ont été conservés pour le nouvel orgue construit en 1995 par le facteur Robert Chauvin de Dax pour ce monastère. Quant à l’orgue d’Usúrbil, ultérieurement restauré, complété, réharmonisé, il est considéré aujourd’hui comme le plus grand orgue symphonique d’Espagne.

L'ORGUE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE

Lorsque C. Mutin réintègre le premier des orgues d’lbarritz dans ses ateliers parisiens, il entreprend quelques modifications dans la composition. Il ajoute quatre jeux : deux au grand-orgue, un au positif, un au récit, portant le nombre total de jeux à 74. Par ailleurs onze des jeux de cet orgue de 1898 sont remplacés par des jeux différents. Ce faisant, C. Mutin rééquilibre l’orgue qui était pauvre en mutations et en mixtures par rapport aux jeux de fond et d’anches de 16’ et 8’. En 1906, l’orgue ainsi transformé possède 5384 tuyaux.

Dorénavant C. Mutin dispose, en démonstration, d’un magnifique instrument, comme en témoigne Albert Schweitzer qui, après avoir essayé l’orgue dans les locaux de l’avenue du Maine, écrit en 1906 : « Je n’hésite pas à déclarer que cet orgue de l’atelier de Mutin, dont le constructeur ne veut pas se séparer, est techniquement et artistiquement le plus parfait qui ait peut-être jamais été construit. »

Le Dr Albert Schweitzer à l'orgue

de la salle Poirel de Nancy en 1952

© Photos Hugy, CC0, via Wikimedia Commons

En 1913, l’occasion de vendre l’ancien orgue du baron dans de bonnes conditions se présente lorsque l’orgue provisoire dont disposait la basilique du Sacré-Cœur à Paris (un petit Cavaillé-Coll de 17 jeux, trop réduit) est transféré à l’Église Notre-Dame du Rosaire. Le Comité du Vœu National engage alors des pourparlers avec C. Mutin en vue de racheter l’orgue d’Ilbarritz, ce qui a lieu en fin d’année. L’architecte de la basilique, Lucien Magne [1], est sollicité pour construire un nouveau buffet, le style Renaissance du précédent ne s’accordant pas avec le bâtiment [2]. Des travaux sont également nécessaires pour transformer la tribune destinée à accueillir l’instrument.

[1] Lucien Magne meurt en juillet 1916. Jean Hulot, son successeur, restera architecte de la Basilique jusqu’à son décès en 1959.

[2] Daniel Roth rapporte qu’Auguste Convers, le successeur de Charles Mutin, utilisa le buffet de l’orgue d’Ilbarritz pour un instrument de 50 jeux qui fut acheté par la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Au montage, la boiserie servit à réaliser les soubassements nécessaires au montage de l’orgue (!).

En 1914, C. Mutin commence à monter l’orgue. Cependant, en août, la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France perturbe et ralentit le déroulement des divers travaux. Peu d’informations sont disponibles sur la période 1914 - 1919. On sait néanmoins que le sculpteur Buisine de Lille, chargé de l’exécution du buffet, ayant terminé sa tâche au moment de la déclaration, a entreposé les éléments de la boiserie dans 37 caisses stockées dans le hall de son entreprise. Le déménagement n’a pas pu avoir lieu à temps et l’usine a été entièrement détruite par les bombardements. Tout aurait dû être à refaire … sauf que, par miracle, les caisses, pourtant inflammables, ont été retrouvées intactes dans les décombres !

_edited.jpg)

Le journal "Le Matin" du 3 août 1914

L’inauguration du grand-orgue enfin installé se déroule lors de la consécration de la basilique, le 16 octobre 1919. Ch.-M. Widor exécute l’Andante de sa Symphonie gothique, M. Dupré interprète le Salvum fac populum tuum de Widor et l’organiste titulaire, Abel Decaux, joue diverses pièces pour orgue, de César Franck, Ch.-M. Widor, L. Vierne, etc. L’orgue reçoit beaucoup d’éloges, bien que l’acoustique, discutable en raison de l’immense coupole de 55 m de hauteur, soit déplorée.

Cet orgue, qui possède aujourd’hui 78 jeux, est considéré comme l’un des instruments les plus remarquables de France. Sa partie instrumentale a été classée au titre des monuments historiques en janvier 1981.

Partition de la Symphonie Gothique

de Charles-Marie Widor, composée en 1895

édns Schott, Public domain, via Wikimedia Commons

.jpg)

La console du grand-orgue du Sacré-Cœur

Les porcelaines des tirants de registres sont cerclées d'une couleur différente selon le plan sonore : bleu pour le GO, jaune pour le Positif, Rouge pour le Récit, vert pour le Solo, marron pour la Pédale (code couleur habituel de C. Mutin).

© Marius Beckmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Le grand-orgue de la Basilique du Sacré-Cœur

Photo : Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

© Sophie Lloyd

De nombreux organistes réputés ont joué sur cet orgue, en particulier des organistes titulaires. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, il faut citer Rolande Falcinelli (1920 – 2006), titulaire de 1946 à 1973, et Daniel Roth, son suppléant à partir de 1963, puis titulaire de 1973 à 1985, année où il fut nommé à Saint-Sulpice. Actuellement, les organistes titulaires sont Gabriel Marghieri et Philippe Brandeis, depuis 1994, ainsi que Luc Stellakis, depuis 2013.

.jpg)

Rolande Falcinelli en1980

© Blanchitout, CC BY-SA 4.0

via Wikimedia Commons

Daniel Roth

Préparation d'un concert "Hommage à Albert Schweitzer", à Wihr-au-Val 23-09-2025

© Wernain Samuel, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Comme tout orgue, celui-ci a connu des turbulences. La première restauration a lieu en 1930-31 par la manufacture Pleyel-Cavaillé-Coll. S’en est suivi, en 1948, un relevage par Jean Perroux, ancien harmoniste de la maison Cavaillé-Coll. En 1959-60, une deuxième restauration est effectuée par la maison Beuchet-Depierre de Nantes, sous la direction de Rolande Falcinelli et de Marcel Dupré. La partie centrale du buffet est alors supprimée pour dégager la verrière, et la tuyauterie réorganisée. De 1970 à 1976, l’orgue se dégrade considérablement en particulier à cause de l’installation d’un chauffage à air pulsé (fissures, empoussiérage, …). L’instrument subit des pannes répétées. Après des réparations d’urgence en 1979, une restauration est réalisée de 1980 à 1985 par Jean Renaud, à l’initiative de Daniel Roth, alors titulaire. En 2013, la maison Muhleisen restaure la soufflerie, située au-dessus de la voûte, dans les combles de la basilique.

En 2024, l’orgue est à nouveau en très mauvais état. C’est pourquoi il bénéficie, depuis mars 2025, d’une nouvelle grande campagne restauration dont la durée est estimée à deux ans (démontage, relevage, nettoyage et remise en jeu), sous la houlette de la manufacture Robert Frères, SARL Michel Jurine.

Dernier grand instrument d’A. Cavaillé-Coll (environ 70 % des tuyaux sont encore d’origine), le grand-orgue du Sacré-Cœur est assurément un des trésors du patrimoine organistique français.

Or, c’est aux goûts démesurés de l’organiste amateur et passionné que fut le baron Albert de l’Espée que nous le devons. Avait-il imaginé, qu’en quittant la colline d’Ilbarritz, son orgue connaîtrait une destinée admirable, cette fois sur la butte de Montmartre, suscitant l’enthousiasme immodéré d’Olivier Messiaen ?

« Je considère l’orgue du Sacré-Cœur

comme l’un des plus beaux de Paris, de France et du Monde »

Cité par Daniel Roth, cf. Sources.

© Giò Terra (Terragio67), CC BY-SA 4.0,

via Wikimedia Commons

Sources :

Ouvrages et articles de revues

• Christophe Luraschi, Albert de l’Espée (1852 – 1918), Atlantica, Biarritz, 1999.

• Carolyn Shuster-Fournier, Les orgues de salon d’Aristide Cavaillé-Coll, L’orgue, Cahiers et Mémoires, 1997.

• Daniel Roth, Le Grand Orgue du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, La Flûte Harmonique, n°s 33/35, 1985.

• Montaudran, Le château d’Ilbarritz, La Nouvelle Revue, mai-juin 1912, pp. 540-550 (gallica.bnf.fr/BNF).

• Le grand orgue de la nouvelle salle de concert de Sheffield en Angleterre, construit par Aristide Cavaillé-Coll à Paris, Plon, Paris, 1874 (gallica.bnf.fr/BNF).

• Pierre Sicard, Les orgues du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, Omni-presse, Lyon, 1964.

• Cécile et Emmanuel Cavaillé-Coll, Aristide Cavaillé-Coll, Ses origines. Sa vie. Ses œuvres, Librairie Fischbacher, Paris, 1929 (gallica.bnf.fr/BNF).

• Loïc Métrope, La Manufacture d’orgues Cavaillé-Coll avenue du Maine, Aux amateurs de livres, Paris, 1988.

• Antoine Thomas, Technique et esthétique des orgues de la manufacture Cavaillé-Coll-Convers, Mémoire de recherche (Master), CNSMDL, 2022.

• Chantal Brérot et Jacques Bachellerie, Un air de pays basque à Montmartre, Montmartre en Revue, juin 2024 pp. 38-40 et oct. 2024, pp. 66-68.

Sites internet :

• Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, https://www.sacre-coeur-montmartre.com/decouvrir/patrimoine-et-art-sacre/le-grand-orgue/

• Inventaire des Orgues, Basilique du Sacré-Cœur, https://inventaire-des-orgues.fr/detail/orgue-paris-basilique-du-sacre-cur-fr-75056-paris-scoeur1-t/

• Patrimoine et inventaire de Nouvelle aquitaine, Château et parc d’Ilbarritz, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/cbf57b9c-fcbc-4a49-b8e5-ff7c656b495f/chateau-et-parc-d-ilbarritz?_lg=fr-FR

• Musica et Memoria, Organistes du Sacré-Cœur de Montmartre, http://www.musimem.com/sacre-coeur.htm

• Association Aristide Cavaillé-Coll, Chronologie des œuvres d’ACC, https://www.cavaille-coll.fr/chronologie/

• Les Orgues de Charles Mutin, https://orguesmutin.fr

• Forumopera.com, Christophe Rizoud, Albert de l’Espée, la folie de la pierre, https://www.forumopera.com/albert-de-lespee-la-folie-de-pierre/

• Blog : Memorias de un organista de provincias (en espagnol) https://villaumbrosa.wordpress.com/2010/09/16/de-como-un-organo-de-salon-del-baron-de-lespee-se-convirtio-en-el-organo-sinfonico-mayor-de-espana/

L’ORGUE DE LA GROTTE DE TÉTHYS ET LES CHANTS D'OISEAUX

À l’emplacement du vestibule de l’actuelle Chapelle Royale du Château de Versailles [1] fut édifiée de 1665 à 1668 une étonnante grotte artificielle, animée de jeux d’eau et de lumière, emplie de musique et de chants d’oiseaux, telle que la voulut Louis XIV. Cette grotte possédait un orgue qui est aujourd’hui l'objet de toute notre attention.

[1] Inaugurée en 1710, après 23 ans de travaux.

UNE GROTTE ENCHANTÉE

Imaginée par Charles Perrault [1] à la manière des grottes italiennes de la Renaissance, et dessinée par son frère, l’architecte Claude Perrault, cette grotte féérique fut consacrée à Téthys, sœur et épouse d’Océan. Ch. Perrault voulut que la grotte soit ouverte vers l’ouest, de sorte que le soleil couchant l’illuminant le soir soit la métaphore de la venue du Roi-Soleil y cherchant le repos à la tombée du jour [2] … Charles Le Brun y aménagea un savant jeu de miroirs et les fontainiers François Francine et Denis Jolly, lequel avait travaillé pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte, construisirent les jeux d’eau et les divers mécanismes hydrauliques.

[1] Charles Perrault (1628-1703), avant de devenir le conteur célèbre, était protégé de Colbert et fut chargé en 1663 par ce dernier de la politique artistique et littéraire du roi en tant que Secrétaire de la Petite Académie.

[2] Charles Perrault a écrit dans ses mémoires : « Je songeai [qu’]il serait bon de mettre Apollon [le Soleil] qui va se coucher chez Thétis, après avoir fait le tour de la Terre, pour représenter que le Roi vient se reposer à Versailles après avoir travaillé à faire le bien de tout le monde ». Quant à Jean de la Fontaine, il est encore plus précis dans son poème « Les amours de Psyché et de Cupidon » (1669) : « Quand le Soleil est las, et qu’il a fait sa tâche,/Il descend chez Thétis, et prend quelque relâche./C’est ainsi que Louis s’en va se délasser/D’un soin que tous les jours il faut recommencer. »

Portrait de Charles Perrault par Charles Le Brun (vers 1670)

© Charles Le Brun, Public domain, via Wikimedia Commons

Source : gallica.bnf.fr

Pour se représenter cette grotte, qui a été détruite en 1684 lors de la construction de l’aile nord du château, il faut se référer aux descriptions et aux illustrations disponibles dans des documents du XVIIe siècle comme, par exemple, le livre de l’historiographe André Félibien (1619-1695) : « Description de la grotte de Versailles »[1], ou les gravures de Jean Lepautre (1618-1682) enrichissant les versions luxueuses de cet ouvrage. Il existe également une toile anonyme représentant Louis XIV devant la grotte de Téthys, datée d'environ 1670.

Notons que, Téthys étant la grand-mère d’une belle Néréide nommée Thétis, la confusion orthographique entre les deux noms est fréquente, en particulier dans les textes du XVIIe siècle, tels ceux cités ci-dessus, mais pas seulement.

[1] Cet ouvrage de A. Félibien a paru en 1672 et 1674 dans des éditions modestes sans planches, puis en 1676 et 1679 dans des éditions luxueuses in folio comportant 48 gravures dont 20 consacrées à la grotte de Téthys.

Vue de la face extérieure de la Grotte de Versailles

Jean Lepautre, 1672

Louis XIV à cheval devant la grotte, suivi par Monseigneur et une partie de la cour dans les années 1670.

Anonyme.Collections du Château de Versailles. Domaine public

L’historien et conservateur du Château de Versailles, Alexandre Maral, résume ainsi les descriptions données de la grotte de Téthys : « Une sorte de loggia ouvrant par trois arcades sur les jardins et dont l’intérieur, animé de jeux d’eaux raffinés, fut tapissé de pierres et de coquillages, de nacre, de perles et de coraux, mais aussi de panneaux de miroirs. Les tritons et les néréides des parois, en nacre et en coquillages, symbolisaient l’univers marin dont le lieu était, en quelque sorte, un abrégé.

Un orgue hydraulique fut placé au fond de l’antre, à l’arrière de la niche centrale »

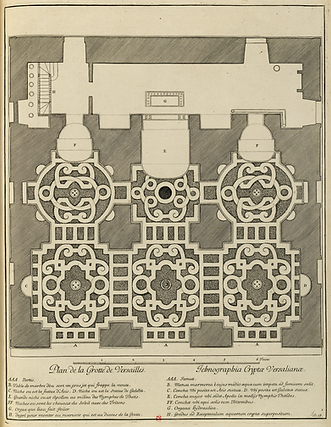

Le plan de la grotte dû à Jean Lepautre dans les versions illustrées du livre d’A. Félibien indique en effet l’orgue G à la place mentionnée ci-dessus.

À part ce plan, peu d’informations sont disponibles sur l’orgue, d’ailleurs invisible de l’intérieur de la grotte, et dont il n’existe pas d’image. Cela contraste avec les nombreux documents se rapportant aux trois groupes sculptés sur le thème d’Apollon, dieu associé au Soleil, qui occupaient les trois niches de la grotte [1]. Pour l’orgue, qui n’est pas une œuvre d’art mais un « simple » instrument destiné à participer aux somptueux divertissements offerts par le Roi à ses invités, on ne relève que des évocations de son concours au charme de la grotte, encore accru par les chants d’oiseaux.

[1] Ces groupes en marbre, réalisés entre 1665 et 1674, sont : Apollon servi par les nymphes de François Girardon et Thomas Regnaudin [allégorie de Louis XIV profitant des soins que requiert son état de fatigue en fin de journée], Les chevaux du Soleil pensés [sic] par les Tritons de Gaspard et Balthazar Marsy (groupe de droite) et Gilles Guérin (groupe de gauche). Après la destruction de la grotte en 1684, ces sculptures furent transférées au Bosquet des Dômes.

Par exemple, A. Félibien, après avoir évoqué « une infinité de petits oiseaux qui font un ramage très agréable par l’effet de l’eau », écrit :

« Mais lorsqu’au bruit de l’eau, le Jeu des Orgues s’accorde avec le chant des petits oiseaux dont j’ai parlé qui, par une industrie admirable, joignent leurs voix au son de cet instrument ; et par un artifice encore plus surprenant, l’on entend un Écho qui répète cette douce musique ; c’est dans ce temps là que par une si agréable symphonie les oreilles ne sont pas moins charmées que les yeux ».

Mademoiselle de Scudéry, quant à elle, dans La promenade de Versailles, paru en 1669, insiste sur l’association du visuel et de l’auditif dans le spectacle offert par l’animation de la grotte, lorsqu’on faisait « jouer les eaux » : « Les yeux sont ravis, les oreilles sont charmées. […] mille oiseaux de relief, parfaitement bien imités, trompent les yeux pendant que les oreilles sont agréablement trompées car, par une invention toute nouvelle, il y a des orgues cachés et placés de telle sorte qu’un écho de la grotte leur répond d’un côté à l’autre, mais si naturellement et si nettement que tant que cette harmonie dure, on croit effectivement être au milieu d’un bocage, où mille oiseaux se répondent, et cette musique champêtre mêlée au murmure des eaux fait un effet qu’on ne peut exprimer ».

Vue du fond de la Grotte de Versailles,

orné de trois groupes de marbre blanc, qui représentent le Soleil au milieu des Nymphes de Téthys, et ses chevaux pansés par des Tritons

Jean Lepautre, 1676

G

Plan de la Grotte de Versailles

Jean Lepautre dans l'ouvrage de A. Félibien de 1679

UN ORGUE ÉNIGMATIQUE

N’y avait-il vraiment qu’un seul orgue dont l’écho semble multiplier la voix, ou plusieurs comme semblent le suggérer l’emploi du pluriel dans les textes ci-dessus ? Sur ce point, le plan qui ne montre qu’un seul orgue donne la réponse. Souvenons-nous que l’utilisation du pluriel « orgues » se rencontre même pour désigner un unique instrument.

Par ailleurs, pourquoi qualifier cet orgue d’« hydraulique » comme le fait A. Maral à l’instar de divers auteurs ?

Enfin, quelle était la fonction exacte de cet orgue : imiter lui-même des chants d’oiseaux ou compléter par des mélodies les chants d’oiseaux produits par d’autres mécanismes ?

Pour tenter de répondre à ces questions, intéressons-nous d’abord au fonctionnement de l’orgue de la grotte de Téthys, aujourd’hui disparu.

Un orgue hydraulique ?

Sur le plan de J. Lepautre, légendé en français et en latin, l’orgue désigné par la lettre G correspond respectivement à : « Orgue que l’eau fait jouer » et « Organa hydraulica ». Notons que J. Lepautre n’a pas écrit « orgue hydraulique » en français. Avait-il conscience de l’ambiguïté de ce terme ?

Légende du plan de la Grotte de Versailles en français et en latin.

Jean Lepautre dans l'ouvrage de A. Félibien de 1679.

La lettre G correspond à l'orgue

En effet, « orgue hydraulique » désigne habituellement l’orgue antique tel qu’inventé par l’ingénieur grec d’Alexandrie, Ctésibios aux environs de 250 av. notre ère. Le terme orgue hydraulique ou hydraule n’apparait cependant dans les textes qu’au 1er s. de notre ère, chez Pline d'Ancien en latin, et chez Héron d'Alexandrie en grec. Sa racine grecque se décompose ainsi : instrument à vent (aulos) fonctionnant avec l’eau (udor ou hydor).

Deux descriptions en ont été données, respectivement, par Vitruve (architecte) dans De Architectura, et par Héron d’Alexandrie (ingénieur) dans Pneumatica. Dans chacun des textes, le vent destiné à alimenter les tuyaux d’orgue est produit, par une ou deux pompe(s) à pistons actionnées par des leviers, eux-mêmes manipulés par des assistants. Le vent arrive ensuite dans un dispositif contenant de l’eau qui joue le rôle de régulateur de la pression de l’air comme indiqué dans le schéma ci-dessous [1]. L’orgue antique est bien un instrument pneumatique comme tous les orgues, alors que l’appellation « orgue hydraulique », introduit une confusion. Cette appellation reste pourtant utilisée.

[1] Attention. Les informations données par Wikipedia à l’entrée « Orgue hydraulique » sont fausses.

Schéma de l'orgue hydraulique antique décrit par Héron d'Alexandrie dans Pneumatica (Les Pneumatiques), reproduit par Albert de Rochas.

Quoi qu’il en soit, l’orgue de la grotte de Téthys, « orgue que l’eau fait jouer », n’est donc en aucun cas un instrument analogue à l’orgue antique évoqué ci-dessus où l’eau n’a pas de rôle moteur. En revanche, cet orgue utilise l’action mécanique de l’eau. Comment fonctionne-t-il ? De quels modèles se sont inspirés les fontainiers de Versailles ?

Un orgue d'origine florentine ?

Le fontainier François Francine (1617-1688) était le deuxième membre de la dynastie des Francine à qui avait été octroyée, en 1623, la charge transmissible d’Intendants des Eaux et Fontaines du Roi. François était le fils de Thomas Francini (dit de Francine), ingénieur italien né à Florence en 1571. Ce dernier vint en France à la demande de Henri IV vers 1597 afin d’établir les jeux hydrauliques du château de Saint-Germain-en-Laye. Pouvait-il ignorer alors l’aménagement du parc de la Villa de Pratolino, situé à 12 km au nord de Florence et achevé en 1583 ? Peuplé de grottes, de bassins et de fontaines, le parc résonnait d’orgues et de chants d’oiseaux, mus par d’ingénieux dispositifs hydrauliques musicaux, décrits et expliqués, en outre, dans un ouvrage de référence paru au début du XVIIe siècle.

Il s’agit du livre de l’ingénieur français Salomon de Caus (1576-1626), qui avait visité les jardins de Pratolino, et qui avait publié en 1615 l’ouvrage en trois parties, intitulé : « Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utilles que plaisantes ausquelles sont adjoints plusieurs desseings de grotes et fontaines » (sic). Dans la première partie, il présente, illustrations à l’appui, diverses machines hydrauliques destinées à des effets d’eau et/ou de musique dans les jardins. Puis, dans la troisième partie, il traite de la fabrique des orgues actionnés par l’eau.

Dans tous les cas, des roues hydrauliques dont la rotation est provoquée par une chute d’eau placée au-dessus actionnent les dispositifs mécaniques associés à la soufflerie et/ou à la commande d’un clavier par un cylindre où sont fichées des chevilles.

Page de titre de l'ouvrage de Simon de Caus : "Les raisons de forces mouvantes ..."

(voir texte ci-dessus), 1615

Salomon de Caus

Ingénieur aux compétences multiples dont : l'architecture, l'hydraulique, la musique, la construction d'orgues...

Connu pour avoir été au service du Prince de Galles, puis du Prince électeur du Palatinat Friedrich V, pour lequel il a aménagé les jardins de son château d'Heidelberg de 1614 à 1620

© Public domain, via Wikimedia Commons

Table du 3e livre consacré à la fabrique des orgues actionnés par l'eau

de l'ouvrage de Simon de Caus : "Les raisons de forces mouvantes ..."

(voir texte ci-dessus), 1615

Ce sont les recherches de l’ingénieur Louis-Alexandre Barbet (1850-1931) qui ont définitivement établi l’influence italienne à Versailles, comme expliqué dans son ouvrage de 1907 à vocation technique sur les Grandes Eaux de Versailles. Ayant consulté les mémoires aux archives nationales, il a pu constater que les mouvements et les roues hydrauliques de l’orgue de la grotte de Téthys étaient identiques à ceux de Pratolino. Cet auteur fournit un croquis inspiré de ceux de Salomon de Caus, reproduit ci-dessous. Il est intéressant d'y joindre les gravures correspondantes du livre de S. de Caus avec les définitions telles que données par leur auteur.

"Machine par laquelle on fera sonner un jeu d'orgues par le moyen de l'eau"

S. de Caus, 1615

"Machine par laquelle les soufflets de la précédente se pourront hausser pour donner le vent aux tuyaux d'Orgues"

S. de Caus, 1615

"Représentation de la roue musicale [le cylindre] en plus grande forme"

S. de Caus, 1615

C’est donc le savoir-faire des ingénieurs italiens de la Renaissance, nourri de la redécouverte des travaux antiques sur l’hydraulique, qui a été mis en œuvre pour la construction de l’orgue de la grotte de Téthys. La réalisation en a été confiée au facteur d’orgues Desnots [1] à Montmorency, et l’installation a été faite par Denis Jolly en avril 1666. Les Comptes des Bâtiments du Roi révèlent que l’entretien de l’orgue s’avéra coûteux au cours des années.

[1] On lit dans Les Comptes des Bâtiments du Roi que la somme de 4000 livres a été payée en août 1673 aux héritiers du Sieur Desnots pour le coût de l'orgue.

Et les chants d’oiseaux ?

Du texte d’A. Félibien cité ci-dessus : « Le jeu des Orgues s’accorde avec le chant des petits oiseaux qui, par une industrie admirable, joignent leurs voix au son de cet instrument », il ressort que l’orgue ne produisait pas les chants d’oiseaux comme le fait une serinette mais que, tel un orgue à cylindre, il jouait les airs enregistrés sur son cylindre.

Il est vraisemblable que les chants d’oiseaux étaient produits également par des mécanismes hydrauliques analogues à ceux de Pratolino, largement décrits par Salomon de Caus et reproduits également par L.-A. Barbet [1]. Dans ces dispositifs, ce sont quelques tuyaux d’orgue qui restituent les notes du chant de l’oiseau. Après le schéma donné ci-dessous, on trouvera comme précédemment le dispositif dessiné par S. de Caus.

Notons que, dans certains cas, selon Salomon de Caus, le vent peut être conduit de la soufflerie propre de l’orgue aux tuyaux concernés par des porte-vent sans que de l’air soit stocké dans un réservoir comme ci-dessous.

[1] Notons que ces mécanismes avaient déjà imaginés dans l’Antiquité par Héron d’Alexandrie et décrits dans son ouvrage Pneumatica.

"Pour faire représenter plusieurs oiseaux lesquels chanteront diversement quand une chouette se tournera vers iceux, et quand la chouette se retournera, ils cesseront de chanter."

S. de Caus, 1615

Un instrument de musique mécanique

L’orgue de la grotte de Téthys était donc un instrument de musique mécanique pour lequel l’énergie nécessaire à son fonctionnement était fournie par l’énergie cinétique d’une chute d’eau. Cet instrument était en quelque sorte un des jeux d’eau de la grotte dont l’effet n’était pas visuel, mais musical.

Ainsi, associé aux chants d’oiseaux et à l’écho, dont on trouve également une description dans le livre de S. de Caus donnée ci-dessous, l’orgue a été l’origine des merveilleux effets sonores qui ont subjugué les contemporains.

Dessin d'une nymphe qui joue des orgues, à laquelle un écho répond

S. de Caus, 1615

Aparté concernant l’orgue de la Villa d’Este de Tivoli

Quelques mots à propos de l’orgue du parc de la Villa d’Este, proche de Rome, inauguré vers 1571 et dont la construction dans la Fontaine de l’Orgue est en partie due au fontainier français Luc Leclerc et à son neveu Claude Venard, spécialisé dans les orgues hydrauliques. Il comportait 22 tuyaux et semble avoir été un proche parent de l’orgue de la grotte de Téthys. Malgré plusieurs restaurations dès le XVIIe siècle dues à sa fragilité, l’orgue cessa définitivement de fonctionner au siècle suivant.

Une très importante restauration a permis de le faire jouer à nouveau depuis 2003. La majorité de ses éléments constitutifs a été reconstruite avec des matériaux actuels (inox, laiton) sur le modèle de l’époque. Avec 144 tuyaux et un cylindre programmable mu par l’eau, il peut jouer quatre pièces de musique Renaissance pendant quatre minutes, et émerveille à nouveau les visiteurs.

En revanche, l’orgue de la grotte de Téthys n’aura pas fonctionné plus de 18 ans, et aura disparu sans laisser d’autres traces que quelques documents. Ce petit article l’a fait revivre le temps d’une lecture.

Sources :

• Site internet sur les sculptures et les jardins de Versailles (auteur : Alexandre Maral)

• L'orgue hydraulique antique, Philippe Fleury, Schedae, Vol. 1, 2005, pp. 7-17

• Description de la grotte de Versailles, André Félibien, à Paris, 1672, 1674, puis édité avec planches en 1676 et 1679, éditions parues sans mention du nom de l’auteur

• La promenade de Versailles dédiée au Roi, suivie de l'Histoire de Célanire, Madeleine de Scudéry (1607-1701), chez Claude Barbin à Paris, 1669, édition parue sans le nom de l'auteur

• La Science des Philosophes ou l'Art des Thaumaturges dans l'Antiquité, Albert de Rochas, Paris, Masson, 1882

• Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utilles que plaisantes ausquelles sont adjoints plusieurs desseings de grotes et fontaines, Salomon de Caus, Francfort, Jan Norton, 1615, 1624

• Les grandes eaux de Versailles : installations mécaniques et étangs artificiels, description des fontaines et de leurs origines, Louis-Alexandre Barbet, Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1907

• Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV. Tome premier, Colbert, 1664-1680, publié par M. Jules Guiffrey, Imprimerie Nationale (Paris), 1881-1901

Source de tous les ouvrages : gallica.bnf.fr

L'ORGUE DE PAPIER

Quelle image fait naître en nous le mot « orgue » ? D’ailleurs quelle en est la racine ? Venant du grec « Organon », signifiant « outil, instrument », le mot « orgue » fut originellement employé pour désigner tout instrument de musique.

Aujourd’hui, un orgue est traditionnellement l’instrument à vent qui a évolué durant des siècles, composé de tuyaux, chacun étant accordé à une seule note. Ils « parlent » à condition d’être alimentés par le vent d’une soufflerie, dont l’arrivée est commandée par les claviers et un mécanisme complexe. La vibration de l’air, communiquée au matériau du tuyau, est à l’origine du son émis. Les tuyaux de timbres identiques sont regroupés en familles, les jeux. Chaque jeu est en quelque sorte un instrument individuel (flûte, bombarde, trompette, etc.) et la combinaison des jeux ouvre un espace infini de sonorités dues au timbre de chaque tuyau dont le son fondamental est enrichi de ses harmoniques.

Jeux du positif de dos de l'orgue de Notre-Dame de Beaune

_edited.jpg)

François-Xavier Richard

Créateur de "L'orgue de papier"

Fondateur de l'Atelier D'OFFARD à Tours

(© d'Offard)

Un tel instrument éveille l’imagination créatrice. Ainsi, l’artiste François-Xavier Richard [1], explorant les multiples potentialités du papier, a créé un orgue inattendu, « l’Orgue de papier ». Il a imaginé et réalisé cet orgue en 2017 lors de sa résidence à la Villa Kujoyama [2] à Kyoto, dont il a été lauréat (catégorie « Métiers d’Art »), le projet étant soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller.

[1] François-Xavier Richard est spécialiste du papier peint imprimé à la planche et fondateur en 1999 de l’atelier D’OFFARD à Tours (site internet accessible à la fin de ce billet).

[2] La Villa Kujoyama est un établissement artistique français qui accueille à Kyoto, depuis 1992, des artistes, des créateurs et des designers pour promouvoir la création contemporaine. Il est destiné à favoriser les échanges entre la France et le Japon et est l’équivalent de la Villa Médicis à Rome.

« L’Orgue de papier » est un assemblage de « jeux » dont le son est obtenu par divers moyens de « faire chanter » du papier « washi [1]», matériau traditionnel japonais. Ce papier, fabriqué artisanalement à la main au Japon, présente une résistance mécanique exceptionnelle et une rigidité qui favorise la propagation des vibrations sonores.

[1] Ce papier est fabriqué à partir de longues fibres, provenant le plus souvent de l'écorce des tiges du mûrier à papier, trempées dans de l’eau, épaissies, puis filtrées à l’aide d’un tamis. Il a été inscrit en 2014 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (https://ich.unesco.org/fr/RL/le-washi-savoir-faire-du-papier-artisanal-traditionnel-japonais-01001 ).

Lampe réalisée

en papier washi japonais

© L'attribut-lumière, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Les jeux sont individuellement des instruments constitués d’objets dont le rendu sonore (chuchotements, froissements, crissements, claquements, etc.) est associé aux mouvements communiqués par les musiciens au papier qui a été découpé, plié, tendu… et à la forme qu’il a acquise. Il a été attribué à ces jeux des noms évocateurs : crécelle, pédalier de fouets, claquetier, méduse, moulin, shadok, harmonica… Leur assemblage est réalisé sur une large structure modulaire en bois inspirée par l’architecture traditionnelle japonaise. Un pédalier également en bois permet d’actionner divers instruments.

Exemples de jeux de l'Orgue de papier

Photos © Plumecocq

Images extraites du Dossier sur l'orgue de l'atelier D'OFFARD

CONCEPTION GRAPHIQUE :

LOUIS RICHARD MARSCHAL

Schéma de la structure en bois où sont assemblés les jeux